OCT 1 2008

創造設計第二・課題「インテリジェントレール2008」

子供のオモチャも我々の手にかかればインテリジェント・マシーンに早変わりさ!

Ver 1.00

講義の目標

自律型移動ロボットの製作を通して、以下の点を学ぶ。

- 製作プロジェクトの立案・管理

- 目的達成のための機構・アルゴリズム作成

- センサフィードバック(含むキャリブレーション)

- 他者に対する説明・アピール

課題概要

4名ないし5名を1組としてチームを組み、条件を満たすマシンを最終的に2台製作、競技に参加する。

課題内容

- 課題は第一課題(12月15日成果発表)および第二課題(1月19日成果発表)の2つから成る。

- 各課題では、製作する自律マシンによって、設定された制約を満たしつつ、要求された作業を行う。評価項目に従ってポイントを計算し、最も高得点の班を優勝とする。

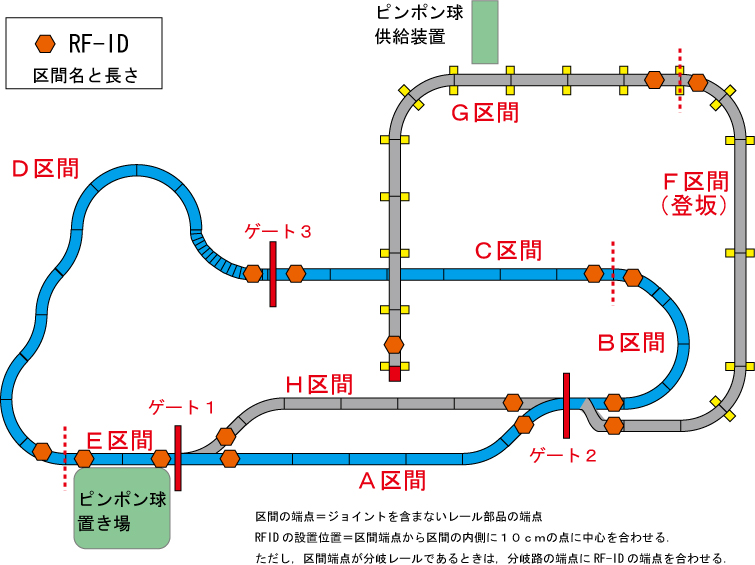

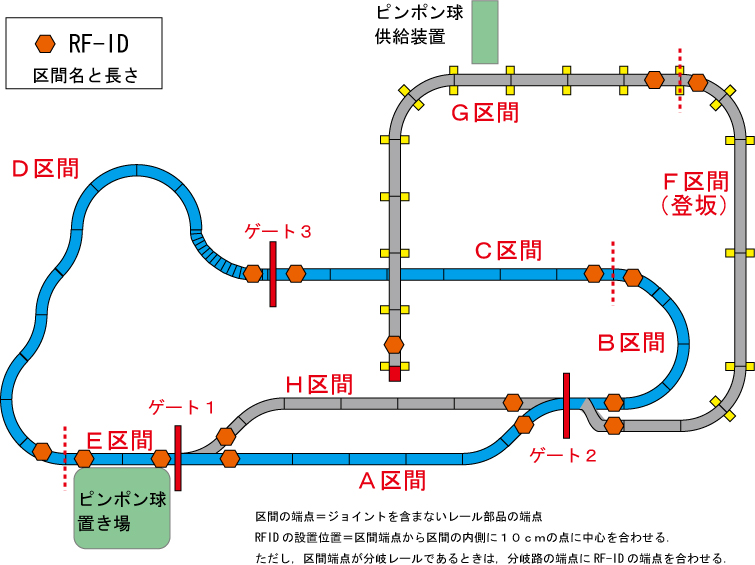

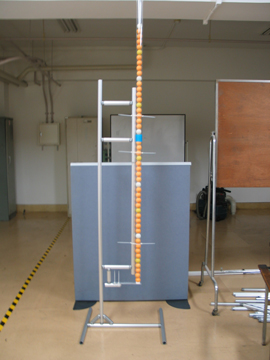

試技場(図1,図2参照)

- 試技場は市販の鉄道玩具(プラレール)の線路および関連部品によって構成される。以下、試技場を課題路線と呼ぶ。

- 課題路線はA〜Hの区間により構成されている。第一課題ではA〜E区間のみが設置され、分岐路を含めF,G,H区間(図中灰色の部分)は設けない。

- A区間の両端にはゲート1および2が設置される。また,C区間とD区間の境目に同様のゲート3が設置される.

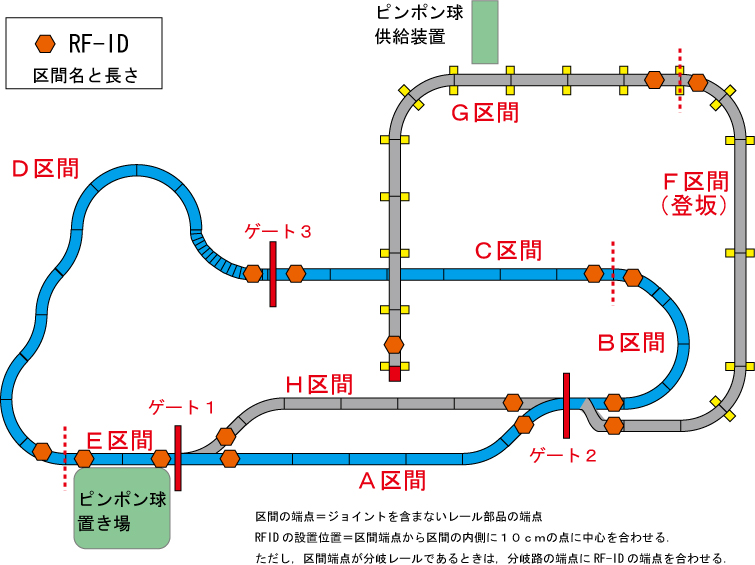

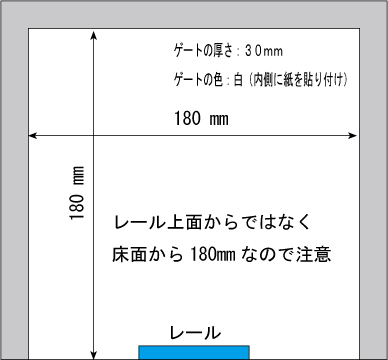

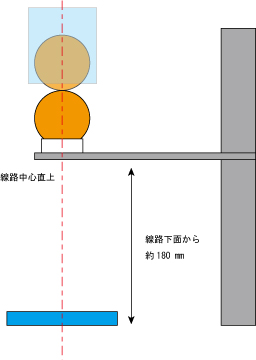

- ゲートは幅180mm高さ180mmのクリアランスを持つ.

- 各区間の端点(レールの端)から100mmはなれた線路直下にRF−IDが設置される。ただし,区間末端レールが分岐路(ターンアウトレール)であった場合,分岐線末端にRF-IDを設置する.

- RF-IDには区間名称(A, B, …)およびその区間の長さ(cm)が記入される。

- 区間G内の図示位置にピンポン玉供給装置が設置される(第2戦のみ).

|

| 図1:課題路線概要. |

|---|

|

|

| ゲートの仕様 | ゲート概観 |

| 図2:ゲート. |

|---|

第一課題(12月15日)

- 1台のマシンにより試技を行う。

- マシンはA区間から出発し,課題路線を反時計回りに3周する。

- マシンの初期位置は、マシン全体がA区間内に収まっている限りにおいて任意とする。

- 周回とは、マシン全体がゲート2→ゲート3→ゲート1をこの順番で通過することを言う。

- 出発時刻とは,マシンの先頭がゲート2を通過した時刻を言う.

- 到着時刻とは,ゲート1をマシン最後端が通過した時刻をいう.

- 列車の発車時刻は,試技開始時点からの計時で0[s], 60[s], 120[s]と規定する.マシンが一周60秒を要さずにA区間へ戻ってきた場合は,発車時刻になるまで停車する.

- 一周あたりの周回時間が短いほど(=速いほど)高いポイントを付与する.

- 発車時刻より早い発車,遅い発車ともにペナルティ(ポイント減算)とする.

第二課題(1月19日)

- 2台のマシンにより試技を行う.

- 周回方向およびゲート通過時刻は制約しない。

- 第一課題の線路に加え,分岐線(区間F,G)およびもう1組のマシンを配置できる待避線(区間H)を設ける。

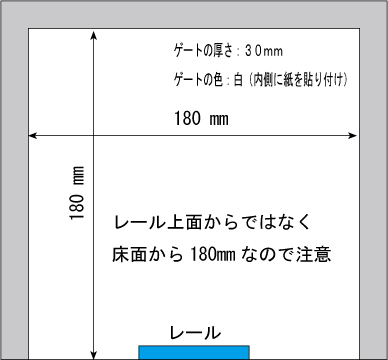

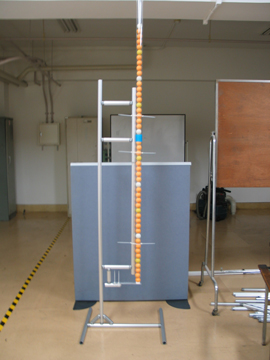

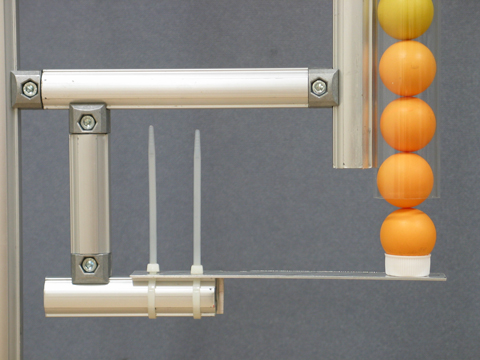

- 区間G内の図示位置にピンポン玉供給装置が設置される(図3).

- 区間E隣接箇所に囲いを設け,ピンポン球を供給装置からここへ輸送することを作業目的とする.

- 3分間の時間制限内に輸送されたピンポン玉の数に応じてポイントを与える。

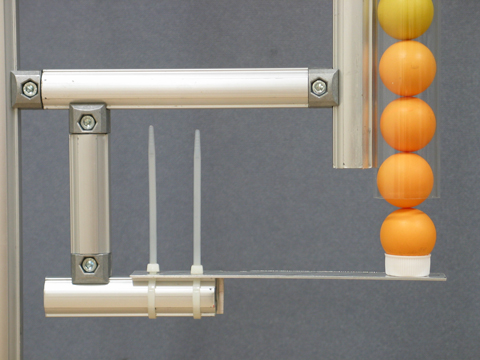

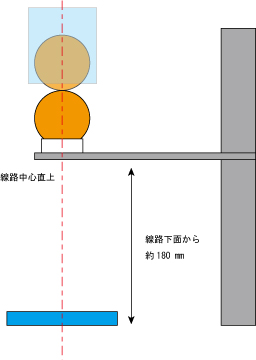

- このピンポン球供給装置は,最下部のピンポン球に接触することで容易にピンポン球が供給されるようになっている(ムービー1,ムービー2,詳細画像,図面).

- 用意されるピンポン球総数は50個である.

- G区間にいるマシンのみ,ピンポン玉供給器に触れてもペナルティとしない.

- 他区間にいるマシンは,ピンポン玉供給器は「線路以外の試技場」と解釈する.

- 2台のマシンのうち,1方が1つもゲートを通過しなかった場合はペナルティを課す。

- 分岐部分(ターンアウトレール)3箇所の初期状態は下記の通りとする。

- 区間AおよびHの両端にある分岐は、共に区間A側に開く

- 区間BとFの端点にあるものは、区間F側に開く

|

|

|

| 供給機構全体 | 取り出し部 | 設置位置 |

| 図3:ピンポン球供給機構 |

|---|

車両規則

- マシンの定義は,「動作するマイクロコントローラを搭載しているもの」とする.

- 第1戦用のマシンは,配布するマイコンボードの搭載を必須とする(死重でもよい).

- 第2戦用のマシン(2台で参加する)のうち,1台は配布するマイコンボードの搭載を必須とし,もう1台は任意とする(死重としての搭載も不要).

- マシンの大きさは,線路と直交する断面積はゲートにより規定し,長さは線路4本分以内に収まること(全長840mm以下)とする.

- マシン(ピンポン玉は除く)は、線路以外の試技場に接触してはならない。

- マシンに積載された状態にあるピンポン球はゲートに接触してはいけない.

- 一旦地面に落ちたピンポン玉がゲートに接触した場合はペナルティとしない.

- 地面に落ちたピンポン球を拾ってマシンに積載してもよい.ピンポン玉が地面から離れて以降を積載と判断する.

- 分離型マシンは、線路上を走行するものに限って認める。

- エネルギー源には、貸与する蓄電池以外を用いてはならない。

- マシンは以下の部品・材料のみで構成されなくてはならない(授業Webを参照)

- 製作にかかる金銭は,すべて「税込み」にて計算する.

- A類:チーム毎に決められた数・量だけ貸与され、加工不可で、授業終了後指示された期間内に返却しなければならないもの。

- B類:用意されたリストの範囲から、チームあたり税込み総額20,000円以内の範囲でスタッフに発注できるもの。

- 発注は専用の用紙をWebからダウンロードし、254号室前に設置する注文箱へ投函する

- C類:チームあたり税込み総額20,000円以内の範囲で、メンバーの自己負担によって購入して用いてよいもの。

- 一般的に部品と認められて、ルール上の制約を満たすものであれば種類・形式を問わない。

- 金額は、最終的に競技に参加したマシンに使用した範囲で金額を計算。

- 供与部品:チーム毎に決められた数・量だけ供与され、返却の必要が無く、加工自由なもの。

競技規則

- 各チームは、第一課題では1台、第二課題では2台のマシンにより競技を行い、合計点でチームの優劣を競う。

- 試技にエントリーするマシンは、事前のマシン審査に合格しなければならない。また、マシン審査終了後は、一切の変更は認められない。

- 「リトライ」は行わず,リタイアしたマシンについては1回に限り再試技を認める.

- リタイアは審判が判断し,競技者の申告によるものは認められない.

- 再試技にあたっては,別に定めるペナルティ(ポイント減算)が課される.

- 以下のマシンは、審判の判断により失格とする。

- 競技設備を破壊したり、人を傷つける行為を行った、もしくはその可能性が大であるマシン

- 線路を著しく逸脱する、課題達成の意思(可能性)がない、など審判により競技続行が困難と判断されるマシン

点数計算:ペナルティポイント

各チーム・各マシンの動作に応じて、下記ポイントが付与される。ペナルティでポイントが減算される。

- 共通

- ゲートへの接触(事故):1回につき-20点

- 線路以外の試技場への接触:1区間につき-40点

- リトライ:1回につき-60点。

- 第1課題

- 周回時間は速度を競うため,1周毎に所要時刻を計測しポイント計算する.周回時刻がx秒であったとき,(60-x)*2ポイントを与える.xが60を超えるときは0点とする(減算しない).

- 発車時刻より早い出発:x秒につき-4x点

- 発車時刻の遅延:x秒につき-2x点

- 第2課題

- ピンポン玉輸送:1個につき10点

- 第2課題:一方のマシンが1つもゲートを通過しない:-100点

ポイントの合計で優劣を競う.第1戦・第2戦それぞれの優劣および両者でのポイントを合算して総合優勝を決める.

※上記点数のバランスは、試作検討の状況を見て変更する可能性がある

勝敗

- 勝敗は成績評価と必ずしも関連しない.

- ポイントが最多のチームを優勝とする。

- ポイントが同一の場合,以下の順序で優劣を決定する.

- 短い時間で動作した方を上位(第1戦:周回に要した時間が短いほう,第2戦:ピンポン玉を全て搬送した場合にその搬送完了までの時間が短いほう).

- ピンポン玉の輸送個数が多いほう

- リトライをしていないほう

その他

- コースなど試合環境の数値は目安で、全て現物優先とする。

- 本規則で不明な点、不測の事態については全面的に審判の判断により解釈・裁定を行う。

- 本規則は、大多数の受講生の同意、あるいは授業運営上の都合に基づいた告知によって、変更される場合がある。

以上